百科小补丁

古人如何保暖

□黄世凤

天气越来越冷了,同学们,你的爸爸妈妈是不是经常提醒你适时加衣,注意保暖。说到保暖,现代人有许多保暖的方式:电热毯、热水袋、暖宝宝、地暖等。虽然我们因时代的发展而享受到了越来越多的便利,但还是会在冬天瑟瑟发抖。那在经济和居住条件远不如今天的古代,古人们又是如何在寒风呼啸的冬天取暖的呢?想知道的话和小米姐姐来一探究竟吧!

01住所御寒

太阳取暖。很早以前,人们发现光照可以取暖之后,盖房子的时候都会让房屋的门口朝向南方,这样可以让阳光直射到屋内。

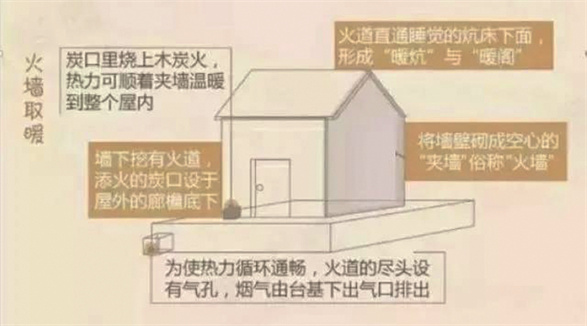

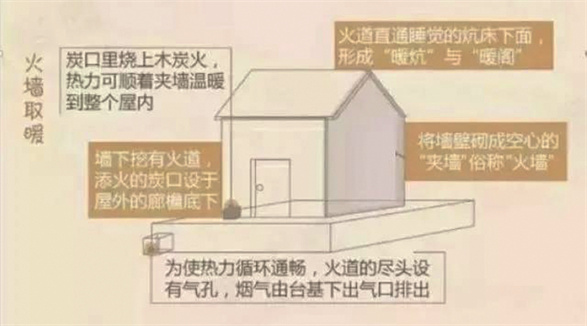

“火墙”。火墙就是将宫殿的墙壁砌成空心的“夹墙”,墙下挖有火道,人在屋外的廊檐底下就可以生火,热力就可顺着夹墙温暖到整个大殿,如一个大型的壁炉。

汉代“椒房”。汉代宫殿以花椒取暖,皇宫中有专门的温室殿,墙壁上涂着花椒和泥土。古代地理著作《三辅黄图》中写道:“椒房殿,在未央宫,以椒和泥涂,取其温而芬芳也。”

火炕取暖。普通的百姓会在家里置一些简易的火炕。间宫林藏的《东鞑纪行》中“屋内四周垒炕,外面以石砌成,中空,于两端之近门处从上凿孔修灶。”正是描绘了这种火炕。

花式炭火。考古学家发现,古人一开始有用火塘,挖个坑,丢点炭取暖的遗迹。到了先秦,随着青铜冶炼技术的发展,便有了使用青铜器具装炭火取暖的记录,叫做燎炉。

燎炉再缩小一下,就成为了另一件取暖神器——手炉,是类似于“暖宝宝”的功能。

还有专门用来供室内使用的熏炉,是用陶土或铜铁制成的贮火器具,唐代大诗人白居易还把熏炉称为“别春炉”。

宋朝还有一种特殊的保暖用具,叫做“汤婆子”,类似于热水袋。

一般是由锡或者铜做成一个椭球状或南瓜状的瓶子。直到清朝甚至现代,汤婆子依然是百姓家的“取暖神器”。

02衣物取暖

穷人穿褐。棉花在宋朝才开始大面积种植的,在棉花普及之前,平民大多是穿以丝、麻、葛为代表的保暖填充物。当时的“布衣”就是麻布衣物。而短褐,就是兽毛或粗麻制成的短衣,用褐做成的衣服既不能保暖又不美观,也是平民才会穿的。

到了唐宋,专门有特意加厚的纸衣,称为“纸裘”,原料一般是用厚而坚的楮皮纸缝制,质地坚韧还便宜。

富人穿裘。有钱人就是用裘作为冬装的。裘就是毛向外的皮衣,可以做裘的皮毛很多,如狐、犬、羊、鹿、貂、兔等,其中狐裘跟貂裘是最珍贵的。

麻布衣物

03食物驱寒

除了利用外物取暖,古代人一般还会利用器具来烹调食物,给身体驱寒。

还有用铜铸造的染炉,可直接放在餐桌上为肉羹保温,方便进食,这种染炉颇像现代的“小火锅”。

古人为了御寒会选择在冬季吃一些养生的食物来补充热量,在食物的选择上,会挑一些性暖的,比如生姜、羊肉和狗肉等。

现代的电饭锅都有保温功能,不断加热、保温,以保证食物不冷。这种食物保温原理也早在新石器时代已开始使用,到了商周时期已相当成熟——考古出土的“温鼎”,就是这种保温“锅”。

除了吃食物以外,当时的人们也早已发现了酒抗寒的这一特点,其中楚人非常喜欢饮酒抗寒保暖。

在物质条件匮乏的时代里,古人还能够研究出这么多种取暖的独门秘方,实在令人赞叹不已。时代在进步,社会在发展,今天的我们站在前人的肩膀上有了更多、更好的选择,这不得不说是一件非常幸福的事情。天气越来越冷了,同学们,一定要及时添衣,做好防寒保暖工作哦!

(图文综合整理于网络)