新闻风向标

科创小将徐木莀

□刘 婉 吴晓霞

今年暑假,2024~2025学年全球发明大会中国区全国总决赛在河南省郑州市落下帷幕。来自合肥市万慈小学五(12)班的学生徐木莀,携“一种可返还能源的共享单车装置”以96分的高分斩获一等奖,在国际舞台上展现了中国少年的科创风采。他的设计灵感从何而来?又如何凭借努力摘得桂冠?让我们跟随小J姐姐走进万慈小学,探寻这名科创小将的成长故事。

灵感源于生活

“拿到一等奖证书,看到96分的那一刻,第一感觉就是开心、兴奋!”回忆起领奖场景,徐木莀眼中依旧闪烁着光芒。于他而言,这个高分不仅是对自己多年科创努力的肯定,更是对“可返还能源的共享单车装置”设计理念的认可。从最初萌生想法到四次迭代改进,再到站上全国总决赛领奖台,一路的汗水,在此刻都化作了甜蜜的收获。

谈及发明的灵感,徐木莀的思绪回到了放学路上一个平常的傍晚。“那天放学,我看到路边有好几辆共享单车歪歪扭扭倒在地上,有的还挡住了人行道,特别影响通行。再往前走,又发现街边的一盏路灯不亮了,妈妈说是没电了。”就是这两个常见的生活场景,在他心里埋下了创新的种子:“我当时就想,能不能设计一个东西,既让共享单车规范停放,又能把骑行时浪费的能量利用起来给路灯供电呢?”

带着这个想法,徐木莀开始了对“可返还能源的共享单车装置”的探索。他观察到:人们骑行共享单车时产生的动能大多被浪费,而共享单车乱停放也一直困扰着城市管理。“如果能把骑行动能转化为电能储存起来,再通过规范的停车装置给路灯、充电桩供电,不就能一举两得了吗?”这个大胆的想法,成为他创造的起点。

在实践中突破

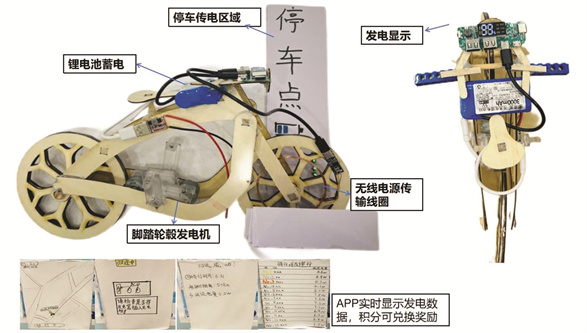

从最初的想法到最终的参赛作品,徐木莀的作品经历了四次重要迭代,每一次改进都凝聚着他的思考与坚持。1.0公园版适配性差,仅能用于少数公园;2.0固定桩充电虽解决了适配问题,却存在占空间、不灵活的弊端;3.0版加入无线充电和游戏化APP设计,既让停车更便捷,又增添了趣味性;最终的“4.0城市能源网络版”,更是将停车点融入15分钟生活圈,产生的电能可供给路灯、社区充电桩使用。

项目迭代过程中,遇到瓶颈不可避免。在“如何呈现可充电模式”的问题上,徐木莀和班主任沈钰老师一度陷入困境。“最终我们一起想到了‘用触碰传感器实现充电电池感应效果’的思路。”沈老师说,为了实现这个方案,师生俩一起向专业老师请教,从零开始学习编程知识。“徐木莀特别能吃苦,遇到不懂的地方就反复问、反复练,直到把问题解决。”

调研阶段,徐木莀还主动联系了安徽建筑大学的汪老师。“一开始以为大学老师会很严肃,有点紧张,但见面后发现汪老师特别有亲和力,还给我们买了果汁呢!”汪老师提出的“把停放点融入15分钟生活圈”的建议,让他豁然开朗:“原来发明不仅要解决问题,还要贴合人们的生活习惯,这样才能真正有用。”

科创沃土助成长

“木莀从小就对科学特别感兴趣,4岁的时候就开始问各种‘为什么’。”徐木莀的妈妈笑着回忆。当徐木莀提出要做“可返还能源的共享单车装置”时,妈妈第一时间表示支持:“我觉得这个想法特别有意义,既解决了生活中的实际问题,又能锻炼他的能力。”项目推进中,妈妈成了他的“得力助手”:陪他去路边调研共享单车的停放情况,帮他联络做城市规划的朋友获取专业建议,在他遇到挫折时给予鼓励。

万慈小学科学学科组长项莉娟表示,徐木莀的成绩是学校“培养思维科学,视野开阔,理想崇高”等育人理念的生动体现。“我们相信每个孩子心中都有一颗创新的种子,学校要做的就是给这颗种子提供土壤、阳光和水分。”项莉娟透露,未来学校还将建设科创工坊,联合高校、科研院所构建协同创新体,让更多学生爱上科创、参与科创。

作品展示

前期问卷调查

设计过程中向专业老师请教

认真做试验

获奖证书