学生记者 章周晶 杨博闻 余寤(wù)菲 朱明磊 陈博闻 吴宇轩等

4月20日,一场主题为“铜陵的发展变化”的专题讲座在铜陵市东方红小学顺利举行。主讲人是该市民俗专家俞俊年爷爷,100多名同学聆听了这场讲座。整场讲座,同学们耐心地听,认真地记,虽然当年的艰苦条件让我们难以想象,但是讲座让我们明白了今天的幸福生活来之不易。一个多小时的讲座,家乡的历史变化深深地印在了同学们的脑海里,坚定了我们要做新时代好少年的坚强决心。

活动结束,本报学生记者根据俞爷爷的讲述,还做了系列的采访,一块去看看吧——

年纪最大的校友

俞爷爷今年73岁,是铜陵市老一代的新闻工作者,也是全市多家老年大学的历史文化班教师,他一直热心于铜陵的民俗、历史、文化等方面的研究,还参加过“铜都讲坛”的录制,主讲过铜陵的历史和文化、中国的传统文化等篇章。最特别的是,俞爷爷还是东方红小学的老校友呢。

讲座中,俞爷爷从东方红小学十次更替校名开始讲起,认真地介绍了上世纪五十年代初东方红小学刚刚创办时的学校状况,以及学校后来的发展变化。通过自己的亲身经历,俞爷爷讲述了当时师生们艰苦的学习生活情况。接着,俞爷爷又分享了铜陵地区最早的十大自然村,最早发展起来的各大商店和工厂,以及城市基础设施的建设和变化……

在岗时间最长的老师

现年76岁的柴桦爷爷是铜陵市第一位美术特级教师,他在东方红小学呆的时间最久,感情可谓深厚。上世纪50年代初,柴爷爷就在东方红小学读书了,上初中离开了东方红小学,分配工作时就又回到了东方红小学,当了一名美术教师,这一当就是几十年,直到1998年退休。虽然早已退休在家,但还时刻关注着东方红小学。

据柴爷爷回忆,改革开放初,学校的条件还很简陋,为了做一块大的宣传展板,学校的5位老师熬了好几个通宵,刻刀还把他的手划破了一个大口子,伤疤至今还很清晰。现在做展板只要把图片和内容传给广告公司,很快就做好了,方便多了。

母女俩在一所学校教书

现在五(3)班的班主任倪贻倩老师,她的妈妈蒋鸣凤奶奶是1971年来到东方红小学当教师的,到2001年退休时,母女俩同时在东方红小学共事了四五年。

蒋奶奶回忆,当初校园只有几栋平房,无论是教室还是办公室没有电风扇,夏天热、冬天冷。每到冬天,办公室里都要安一个铁炉子,烧水、烤火全靠它。如今的校园,窗明几净,每间办公室都装上了空调,条件发生了翻天覆地的变化。

改革开放初期,学习资料短缺,为了提高学生的学习成绩,老师们想方设法地找资料、自己出习题,自己刻试卷,自己用油印机印。刻试卷就是把蜡纸放在钢板上,用铁笔一笔一画地刻出来,再拿到教导处的油印机上去印。印试卷既是一个技术活,又是一个力气活,要一张一张地去印。印的不好,手上、身上、试卷上全是漆黑的油墨,而且没印几张,蜡纸就坏了,还要重新刻蜡纸,重新上油墨……

我们都是东小的学生

四(2)班的朱明磊同学和他的爸爸,五(2)班余寤菲和自己的妈妈,都是东小的学生。在东小,像这样父子、母女同都在东方红小学读过书的有很多,甚至还有祖孙三代同为校友的……

听爸爸讲:东方红小学位于铜官山铜矿旁,地下有不少采空区,他们上学时,有一次突然出现了地陷,大半个教室都深深地陷入地下,教室门前的一棵大梧桐树只露出个树梢,拉了十几车大片石才把洞填埋上。

听妈妈说:她们上学时学校全是平房,条件非常艰苦,特别是到了冬天,窗子上的玻璃残缺不全,每个班级都要找来几块厚塑料纸,一头绑在竹竿上,挂在窗子上当玻璃用。放学后,由老师指定同学把塑料纸卷起来,放在办公室,第二天再挂上。塑料纸模糊不通光,教室里非常暗,寒风还会从缝隙中吹进教室。

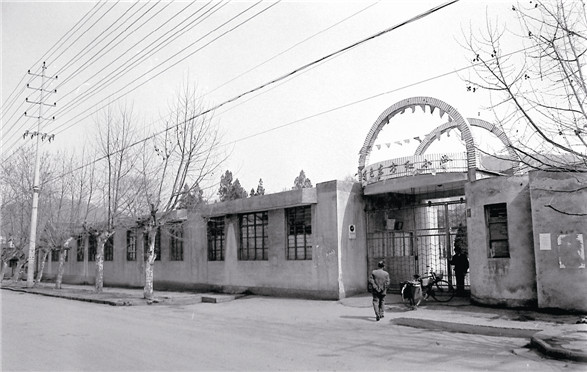

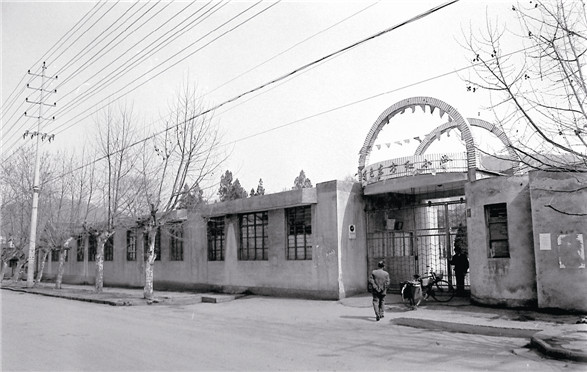

上世纪70年代初的学校教导处

上世纪90年代的校园

上世纪80年代的毕业照

改革开放初的乒乓球台

今日的塑胶跑道

火箭发射试验

我们的儿童节

学生眼保健操比赛