科学放大镜

最早的篮球筐居然有底

在我们的日常生活中,篮球运动是最常见的运动方式之一。几位小伙伴相约着打篮球,既能锻炼身体,提高身体协调性,又能增进友谊。那么,同学们知道篮球运动的生日是哪天吗?没错,是12月21日。新问题来啦,有谁知道是哪位“大神”,在怎样的机缘巧合下发明了篮球运动?最早的篮球筐长什么样?别急,读完下文,就能找到答案啦!

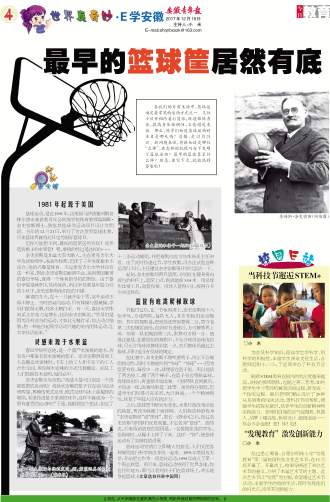

詹姆斯·奈史密斯(网络图)

1981年起源于美国

篮球运动,是在1891年,由美国马萨诸塞州斯普林尔德市基督教青年会训练学校体育教师詹姆斯·奈史密斯博士,借鉴其他球类运动项目设计发明的。当年的12月21日,举行了首次世界篮球比赛,后来篮球界就将此日定为国际篮球日。

但你可能想不到,最初的篮筐居然有底!竟然是装桃子的水果篮!嗯,事情的经过是这样的……

奈史密斯是加拿大安大略人,先在麦克吉尔大学攻读牧师学,准备作牧师,但读了三年发现根本不适合,他的兴趣是体育。不过麦克吉尔大学并没有这一科系,因此奈史密斯忍耐到毕业,来到美国麻省的春田学院,谋得一个体育指导员的职位。由于春田学院是神职人员训练所,所以学员都是年轻力壮的小伙子,奈史密斯和他们处的不错。

麻省的冬天,在十一月就开始下雪,室外运动不得不停止。当时的室内运动,只有体操与器械操,学员们觉得无聊,经常无精打采。有一天,春田大学体育系主任高力克博士,找到奈史密斯说:“学员们是因为没有适当的运动,才如此无精打采,你去动点脑筋,想一种能引起同学活动兴趣的室内团体运动,让大家快活起来。”

灵感来源于水果篮

春田学院所在地,是一个盛产水蜜桃的地方,各家各户都备有装水蜜桃的篮子。奈史密斯曾看到工人在搬运水蜜桃时,卡车上的工人和卡车下的工人合作无间,用投掷水密桃的方式代替搬运。而且工人们投掷技术高明,每投必中。

奈史密斯突发奇想:“我是不是可以创造一个投掷篮筐的运动呢?将装水密桃的篮子钉在室内运动场两端,再模仿美式足球、欧式足球与冰上曲棍球的规则,看谁投进篮子里面的球多,这样不就成为一个很有意思的运动吗?”于是,他根据这个想法,拟定了十三条运动规则,并把规则内容交给体育系主任审看。由于此时恰逢过节,学生放假,没办法试验这种运动行不行,主任建议奈史密斯等开学后尝试一下。

起初,奈史密斯将两只篮筐,分别钉在健身房内看台的栏杆上,篮筐上沿,距离地面3.04米。用足球作比赛工具,向篮投掷。投球入篮得1分,按得分多少决定胜负。

奈史密斯与他的发明,额,篮筐还真的是有底的水果篮……(篮球报)

奈史密斯和妻子一起玩球(篮球报)

篮筐有底需爬梯取球

节假日过后,在一节体育课上,奈史密斯将十八位学生,分成两队,每队九人,并告知他们运动规则。其中的规则是:把球投进筐里算得二分,防守者第二次犯规要离场,直到对方进球后,方可解禁再上场。如果一队犯规到第三次,则算对方得一分。值得注意是,在最原始的规则中,不允许球员运球或拍球,只允许传球或掷球到某一点,然后掷球员跑过去接球,同时也没有罚球的规定。

在比赛中,奈史密斯不停吹着哨子,纠正不合规则的动作,同时不停地叫到“传球” “传球”……因为篮筐有底,每投中一次,球便留在篮子里。所以他请了两名校工,搬了两个梯子,在篮子旁边等候拿球,将球取出后,再重新开始比赛。可惜两队直到最后,才投进一球,比赛结果是二比零。虽然得分很低,但是学生们玩得兴高采烈,大汗淋漓,一个个精神焕发,恢复了年轻人应有的活力。

之后,篮球筐不断发生变化,水果竹篮改为活底的铁篮,再改为铁圈下面挂网。人们称这种游戏为“奈史密斯球”或“筐球”,很长一段时间之后,经过奈史密斯与同事们反复商量,才定名为“篮球”。据传说,后来取消篮底的原因是,一名慌慌张张的学生,在取球时,从梯子上摔了下来。这样一“摔”,使篮球运动有了突破性的进展。

篮球运动发明后立即被人们接受,人们又把各种规则进行科学修改并统一起来。1895年美国各大学,开始把它作为一项竞技运动,1898年成立了第一个职业联盟。再后来,篮球运动传到了世界各地,你在任何地方,都可以看到孩子们在篮球场上,欢乐地争抢篮球。(文章选自科普中国网)